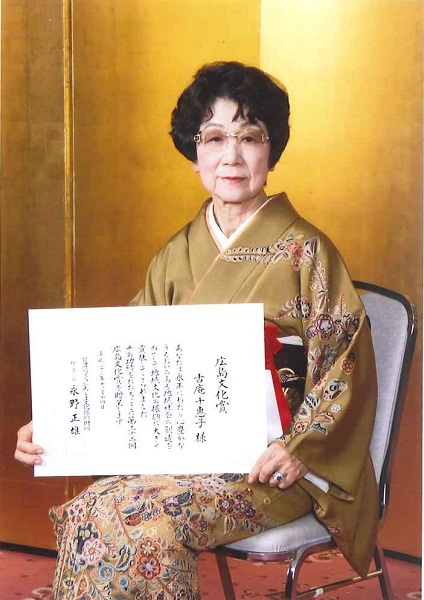

そこで今回は、栄えある受賞者のお一人である呉市在住の陶芸家 古庵千恵子さんにお話を伺いました。

◆広島文化賞の受賞 おめでとうございます。

ありがとうございます。大変有り難く感謝しております。この緊張感を大切に、今後に励みたいと思っております。

◆陶芸を始められたきっかけを教えてください。

今でこそ陶芸教室はそこかしこにあり、書籍もあり、作陶は大変身近になっておりますが、私が興味を持った頃は、戦後10年余りを経た昭和30年代、私の身近には陶芸の片鱗さえありませんでした。そんなある日、市の公民館での文化祭にふらりと立ち寄りましたところ、書や絵画の片隅の小さな丸いテーブルに楽焼の小品がほんの数点並べてありました。それが粘土を成形し焼いたもの・陶器であると聞き、面白い!作ってみたい!と興味を覚えました。また、その頃 平凡社から出版された『陶芸全集』で、国宝志野茶碗 銘「卯花墻(うのはながき)」に出会い、強く感銘を受けました。それが今日に至る私の陶芸生活の原点です。

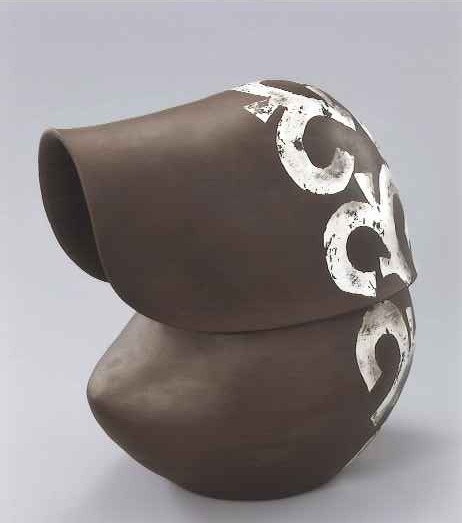

◆独特な形や色、タイトルが印象的ですが、どのように一つの作品として完成するのですか。

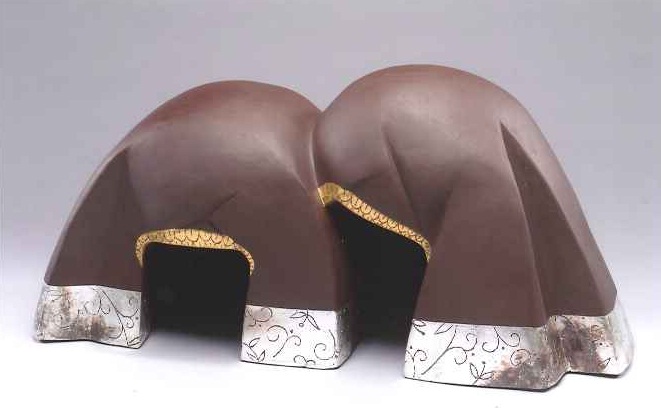

無釉焼締(むゆやきしめ)でコーヒー色に発色する私の土は酸化物等いろいろ自分でブレンドして作り、1年ねかせてから使います。先ず何を表現したいか制作意図を決め、造形、乾燥、素焼(約800℃)と進み、施釉または化粧掛後に再び窯に入れて本焼(1,220〜1,250℃)して完成となります。

タイトルは、初めから想定している場合と、作品を眺めてつける場合と様々です。表現したい思いをタイトルに込めるのですが、それに相応しい造形に苦慮するわけです。

◆陶芸を通して社会復帰支援活動に貢献された経験をお持ちですが、陶芸のどのような魅力をそこに生かされたのですか。

直接、社会復帰支援活動に貢献したわけではありませんが、リハビリテーション学院の学生さんに24年間、陶芸を教えてきました。

陶芸は手先を動かす作業療法として国が認めているもので、粘土は可塑性に富み、幼児から大人まで楽しみながら作業を可能にする素材です。オリジナルな物が出来る喜びを生徒さん自身が味わい、伝えて行ってほしいという思いで臨んでおりましたが、卒業後、作業療法士となられ、病院等での作業療法に活かされていると聞き、大変嬉しく思っています。

◆今後に向けてひと言いただけますか。

いろいろなことがありますが、嫋やかに、常に今を精一杯生きて作っていきたいと思っています。

ありがとうございました。

古庵さんの作品は、広島県立美術館、東広島市立美術館、ふくやま市立美術館、呉市立美術館、呉市役所、広島大学サタケメモリアルホール、広島ガス(株)、京都知恩院、他に所蔵されています。

一度目にしたら忘れられない印象的な作品ばかりです。

既に出会っておられる方も多いのでは…!

|

平成23年11月14日 広島文化賞贈呈式にて

『語る−Ⅲ』 高さ43.5×巾43.0×奥行28.5cm (平成23年)

芸術家による「世界平和の貢献者たち」 タイ赤十字認定「ナイチンゲール芸術賞」受賞作品 『60年目の鎮魂』 高さ29.5×巾64.5×奥行36.0cm (平成22年)

|